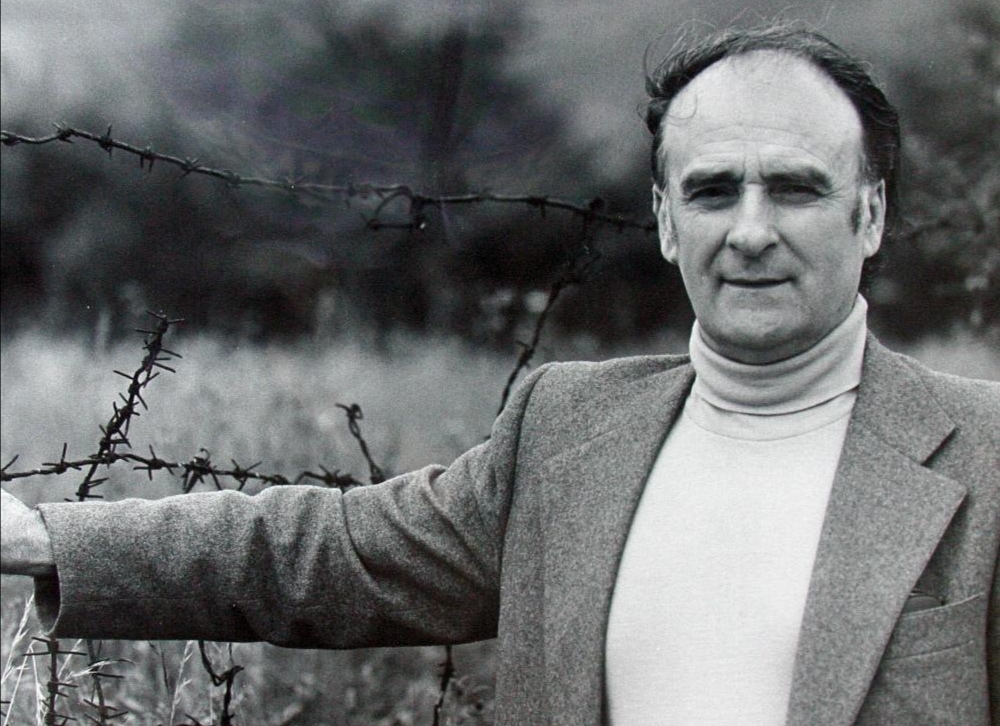

Per Andrea Zanzotto la poesia ha sempre una funzione civile, magari non manifesta, ma comunque sottintesa. E lui è stato un grande poeta civile nella misura in cui la sua produzione poetica s’incontra – ma sarei tentato di dire “si scontra” – fin da subito, fin dalla raccolta Dietro il paesaggio (1951), con le grandi trasformazioni dell’Italia contemporanea. Che è l’Italia del dopoguerra, avviata verso uno sviluppo economico senza pianificazione, verso un capitalismo rapace che non tiene conto delle conseguenze sulla società e sull’ambiente. L’Italia degli anni Cinquanta le cui sembianze potevano essere intraviste anche da un Veneto che allora era ancora una regione economicamente arretrata, anzi un territorio considerato come una grande area “depressa”.

Per Andrea Zanzotto la poesia ha sempre una funzione civile, magari non manifesta, ma comunque sottintesa. E lui è stato un grande poeta civile nella misura in cui la sua produzione poetica s’incontra – ma sarei tentato di dire “si scontra” – fin da subito, fin dalla raccolta Dietro il paesaggio (1951), con le grandi trasformazioni dell’Italia contemporanea. Che è l’Italia del dopoguerra, avviata verso uno sviluppo economico senza pianificazione, verso un capitalismo rapace che non tiene conto delle conseguenze sulla società e sull’ambiente. L’Italia degli anni Cinquanta le cui sembianze potevano essere intraviste anche da un Veneto che allora era ancora una regione economicamente arretrata, anzi un territorio considerato come una grande area “depressa”.

Come ha recentemente sottolineato Andrea Cortellessa, la storia, con le sue innumerevoli microstorie, rappresenta uno dei due grandi assi ordinatori della poesia di Zanzotto. Questo tenendo presenti due elementi. Il primo è l’idea che la poesia costituisca una sorta di farmaco, di rimedio nei confronti della storia e delle sue violente manifestazioni. Il riferimento va ovviamente alla sua nota e già studiata frase: “La poesia sembra divagare e intorbidare, ma infine dilucida quanto v’è di più aggrumato nella storia”. Il secondo elemento è la diffidenza che più volte Zanzotto ha manifestato verso la storia e la sua ambiguità. Un’ambiguità dovuta agli abusi della memoria operati dal presente, alla riscrittura del passato, al revisionismo storico inteso nel senso più deteriore, all’uso pubblico e politico della storia. Della storia Zanzotto salva solo quella di Erodoto, la storia come cronaca, mentre rifiuta quella di Cicerone come Opus oratorium maxime, come esercizio essenzialmente di eloquenza. E avverte però anche dell’importanza delle tracce che gli eventi storici ci lasciano, della storia che diventa geografia, che diventa mappa, “scrittura sul terreno”, grafema, che si trasforma in fantasmi ai quali ancorare i nostri ricordi. Da qui il rapporto tra storia e memoria, o meglio tra storia e rimozione. Cosa ricordare e cosa dimenticare? Quasi una rivendicazione del diritto all’oblio come funzionale alla poesia.

Una riflessione che Zanzotto assume in pieno in molte sue raccolte, ma soprattutto nel Galateo in bosco, dove quell’osmosi tra storia e geografia diventa evidente. Qui i fatti storici si intrecciano con le contraddizioni del presente e i resti dei morti della Grande Guerra – e sottolineo morti, non “caduti”, termine che rimanda alla retorica delle commemorazioni e degli anniversari – si mescolano con le altre tracce, alcune poco nobili, lasciate dall’uomo. Questi richiami alla “guera granda”, alla guerra 1915-18, non sono slegati ovviamente dai luoghi già stati teatro del conflitto. C’è un vissuto delle comunità che hanno subito e visto l’orrore della guerra e che conservano della stessa una memoria che non è solo immateriale.

Come noto ci sono molti modi di essere antifascisti. C’è un antifascismo militante, che ha come esito il carcere, il confino o l’esilio. C’è poi un antifascismo carsico, quasi catacombale, quello che rimane in fiduciosa attesa di tempi migliori. Quello di Zanzotto è un antifascismo famigliare, che lui respira e pratica tra le mura domestiche e che continuerà a testimoniare:

“Io ho un ricordo lontanissimo di un gruppo di ragazzacci con il fez che erano venuti presso la nostra casa in Cal Santa come per sfidare mio padre. E lui era uscito e li aveva intimoriti dicendo che li avrebbe mandati a calci nel sedere dai loro genitori. Comunque la tradizione domestica era proprio contraria al fascismo. Poi un altro episodio è avvenuto nel ’29 in occasione del plebiscito, quando la maestra ci ha mostrato una scheda con scritto in grande “Sì” da copiare, e io invece ho scritto “No”. Allora è venuta lì e ha cercato di nascondere quanto era avvenuto. Comunque, se devo dire la verità, quel senso d’impotenza e di miseria che il fascismo aveva rafforzato, io lo sentivo ancora da bambino, lo si sentiva sulla pelle. La tradizione domestica era contraria al regime, mio padre era indagato dal Tribunale speciale e fu costretto ad andare in Francia per due volte, una volta vicino a Bordeaux e un’altra nel nord, vicino a Lille”.

Dunque un antifascismo famigliare, che priva Andrea e la sua famiglia per lunghi periodi del padre Giovanni, schedato dalla polizia fascista e costretto all’esilio in Francia. Ma un antifascismo che comincia poi a praticare alla fine degli anni Trenta, grazie anche al fecondo cenacolo culturale dell’Università di Padova. “Sotto la goliardia – ricorda Andrea – si nascondeva l’antifascismo. Non tutti, naturalmente, ma era raro che si trovasse qualcuno tra gli studenti universitari che professasse non dico un’adesione, una simpatia, ma anche un’attenzione verso il fascismo. Erano tutti visceralmente antigerarchici secondo la vecchia tradizione dell’Università di Padova”.

Quando Zanzotto compie diciotto anni l’Europa è precipitata nella Seconda guerra mondiale da appena un mese. La sua generazione è quindi consapevole che sarà presto coinvolta e probabilmente travolta dal conflitto. Si tratta di giovani nati subito dopo la Grande Guerra, educati con i programmi della scuola fascista, immersi nella propaganda del regime, preparati militarmente nel corpo e nello spirito e che, una volta ventenni, si ritrovano ad essere loro malgrado inghiottiti da un’altra guerra. È del tutto evidente che anche per Zanzotto questo evento costituisce un tornante decisivo della sua biografia. E non solo per quanto riguarda la sua partecipazione alla Resistenza. L’elemento generazionale conta moltissimo e conta ancora di più avere proprio vent’anni – o giù di lì – in quel preciso momento, quando non è possibile disertare nemmeno idealmente e sottrarsi alle proprie responsabilità; quando ad esempio molti dei tuoi coetanei partono per il fronte, soprattutto per quello russo; quando si tratta di scegliere da che parte stare, soprattutto dopo l’8 settembre; quando i giovani come te, che appartengono al tuo stesso orizzonte, cominciano a morire.

Come quando l’11 agosto 1944 viene ferito a morte il ventitreenne Angelo Dalla Bortola, l’amico Gino, studente universitario e reduce dalla campagna di Jugoslavia che, renitente alla leva e collaboratore dei partigiani, rimane falciato da una raffica di mitra sparata tra le fila di granoturco dove sia è nascosto. Qui forse ha ragione Gabriele Pedullà, quando scrive che rispetto alla morte di Gino il dolore per la perdita dell’amico non si risolve solo in chiave psicologica e soggettiva come in altri narratori della Resistenza chiamati a fare i conti con il senso di colpa del reduce. La morte di Gino per Andrea è anche il simbolo di un legame tra l’uomo e l’identità del suo territorio, un legame che neanche il passaggio dei nazifascisti, degli uomini di ferro, riesce a recidere.